現代人的生活往往已離不開雲端儲存空間。隨著相片、影片等檔案畫質不斷提升,免費的雲端硬碟帳號容量總顯得捉襟見肘,讓人時常陷入「要刪還是不刪」的兩難局面。許多人因此選擇付費訂閱更多雲端空間,雖然每個月看似負擔不大,但長年累積下來,實則也是一筆不小的開銷。更別說,等繳的錢大於實際存儲空間的價值後,花出去的錢根本是付諸流水。

正因如此,越來越多親朋好友開始詢問,有沒有更靈活的替代方案?今天就想趁這個機會,分享我自己使用超過一年的解方:NAS(Network Attached Storage)。讓我帶你從零開始,認識什麼是 NAS、它的優勢與用途,以及它如何幫助你打造屬於自己的私有雲。使用 NAS 後,除了省下訂閱費,也不用擔心資料外洩或第三方服務異動,將會徹底翻轉你的數位生活!

什麼是 NAS?

NAS,全名是 Network Attached Storage,中文可翻作「網路附加儲存裝置」。簡單來說,它就像是一台專門用來儲存和分享檔案的迷你電腦,其本體就是由一塊方形的主機搭配數顆硬碟組合而成。透過網路連接後,任何一台電腦、手機或平板都能輕鬆存取裡面的資料,讓你隨時隨地都能取用檔案。

和 iCloud、Google Drive 這類雲端硬碟服務相比,NAS 最大的不同在於:它的主機就在你家裡!因此你對它有 100% 的掌控權,除了基本的存儲檔案以外,還可以下載許多外掛來執行其他許多有趣的功能,讓它化身為多功能的數位小幫手。有人拿它來架設網站或部落格,也有人直接把它當成虛擬電腦,進行更多有趣的應用。

接下來,就讓我跟大家分享一些自己使用 NAS 的真實情境,看看這個「私有雲」到底能多強大吧!

(圖取自 Synology 官網)

NAS 的使用情境

家人間的私人儲存空間

一台 NAS 可以劃分多個獨立的儲存空間,並結合使用者帳號管理,讓每個人都擁有屬於自己的私人雲端資料夾,彼此互不干擾,也無法隨意查看對方的檔案。更棒的是,管理員還能進一步設定每位使用者的儲存容量大小、檔案存取權限,甚至限制可使用的外掛程式,彈性又安全。

基本上傳下載檔案

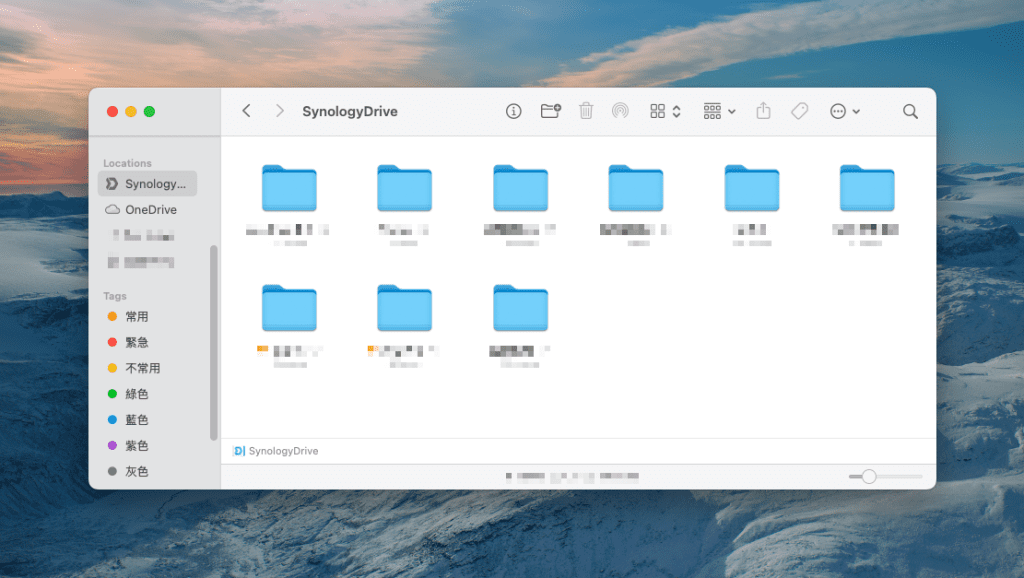

這部分和其他雲端硬碟相似,使用者可以隨時隨地下載檔案,格式也沒有限制。無論是手機、平板還是電腦,都有專屬的應用程式,或者直接透過 NAS 的專屬網址登入帳號後,就能立刻存取。而某些品牌的 NAS 還能直接在檔案總管內建立資料夾,就像 iCloud 或是 Onedrive 一樣,能夠直接拖拉檔案或點擊開啟,操作非常直覺。

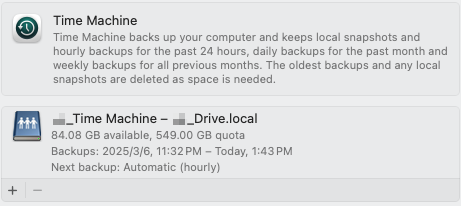

電腦與手機備份

除了檔案的上傳和下載之外,NAS 還能充當各種裝置的備份中心。手機的話可以備份相簿或是同步檔案總管裡面的某個資料夾,而電腦則是可以直接在 NAS 中劃分一個儲存空間出來,專門用來備份整個電腦的檔案。

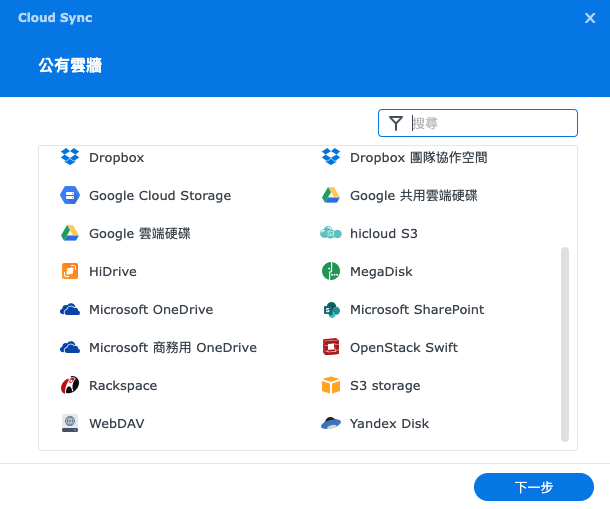

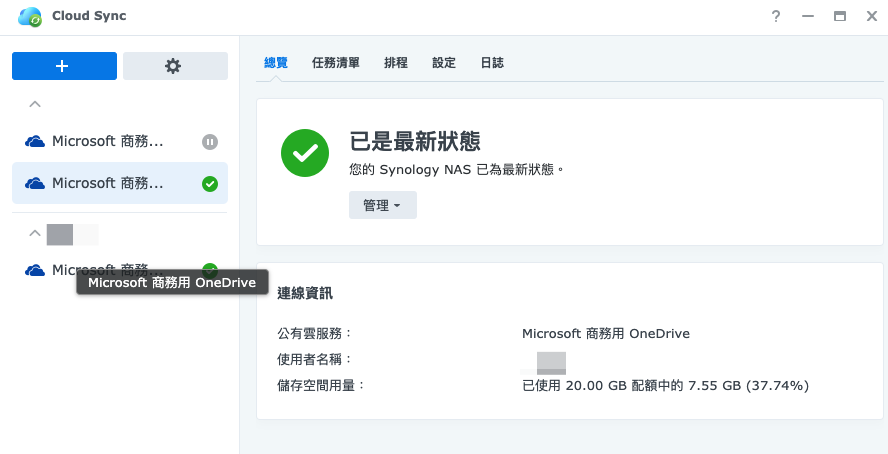

與其他雲端硬碟鏡像

異地備份是檔案備份中非常重要的概念,因為對於關鍵檔案來說,備份的位置永遠不嫌多。透過 NAS 的鏡像功能,你可以將 NAS 與其他雲端硬碟(像是 Onedrive、Google Drive…)串接起來,並依需求設定同步方向:雙向同步、僅從雲端硬碟下載變更檔案,或僅將 NAS 變更檔案上傳到雲端。這樣一來,重要資料就能多重備份,安全又放心。

打造智慧家庭中樞

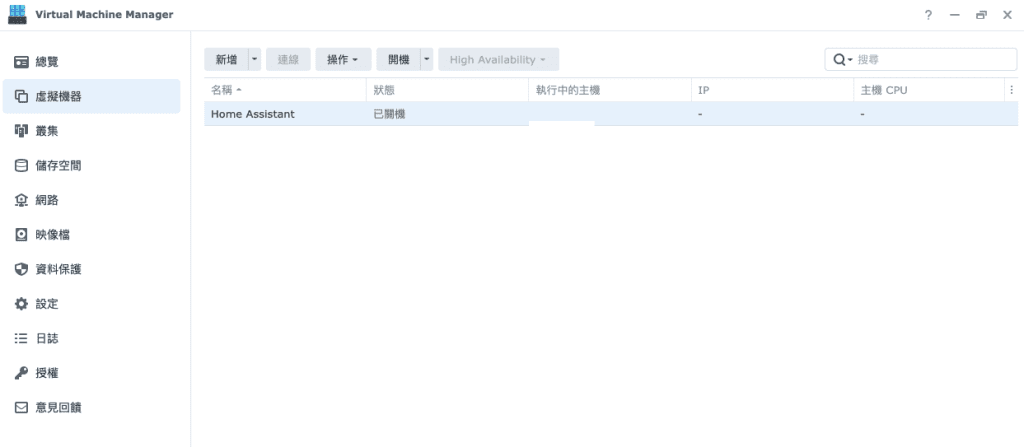

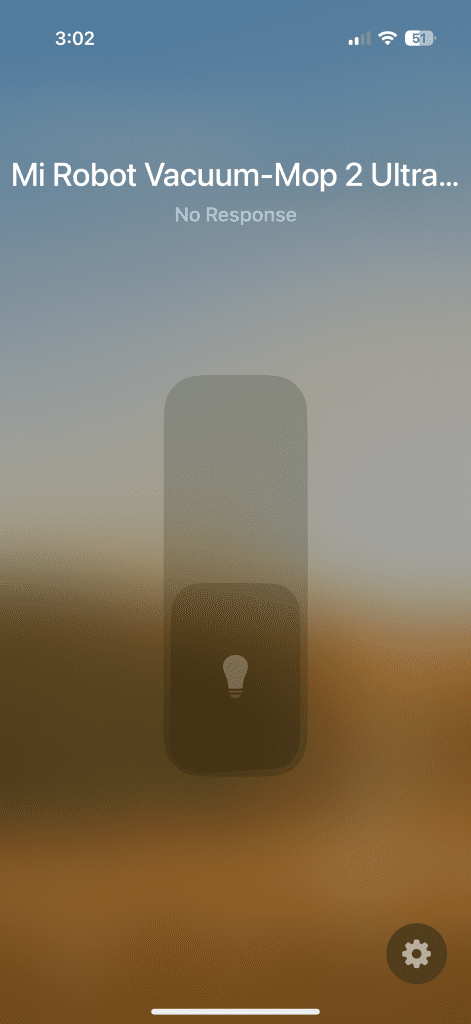

相信對智慧家電有涉獵的人都知道,HomeAssistant 幾乎被視為智慧家電玩家的最後一步。透過它,你可以跨品牌控制家中所有智慧裝置,讓整個智慧家庭生態系統變得統一。然而,要使用 Home Assistant,前提是得先架設虛擬主機。當初我曾透過 NAS 架設了 HomeAssistant 的虛擬機,並成功串聯了 Apple HomeKit 和家裡的小米掃地機器人(不過只能控制開與關就是了)。

不過後來發現,運行虛擬主機會大量佔用 NAS 的緩存空間,對效能影響蠻明顯的,因此最後我還是選擇暫時關閉了這個功能,期待未來升級 RAM 以後能夠捲土重來。

NAS 與雲端硬碟服務的比較

分享完 NAS 的使用情境後,相信大家對它的多功能性已經有了初步了解。接下來,為了讓大家能更清楚判斷自己是否適合使用 NAS,我特別整理了一個簡單的比較表格,從多個層面來對比 NAS 與雲端硬碟服務的差異,幫助你做出最適合自己的選擇。

如何選購你的第一台 NAS

如果看完以上段落讓你對於 NAS 非常心動的話,那麼接下來就讓我一步步帶你打造屬於自己的 NAS 吧!

確認先備條件

有些注意事項需要在事先進行評估,才會知道自己有沒有辦法購買 NAS:

- 網路設備:因為 NAS 需要透過有線網路,全天候連線才能正常運作,因此家中需要架設網路以及至少有一台路由器讓 NAS 能夠進行連接

- 空間與散熱:NAS 需要全天候運作,同時和路由器保持有線連接,因此必須確認家中有合適的擺放空間,且具備良好的散熱條件。要注意的是,NAS 運行時會有些許風扇噪音,對噪音較敏感的使用者要特別留意。

- 預算評估:NAS 的初期建置成本確實比雲端硬碟高。除了主機本身(相當於一台迷你電腦),還需要額外購買硬碟,且依據你的備份需求、使用人數和應用情境,需購買的硬體等級和硬碟數量也可能不同。幸運的是,許多 NAS 產品都能彈性擴充,並不需要一次到位,可以根據使用需求逐步添購,降低初期負擔。

接下來,就要帶領大家一起深入了解挑選 NAS 時需要考量的幾大面向,幫助你量身打造屬於自己的 NAS,讓它真正發揮在日常生活和工作上的最大效用。

品牌與用途

由於 NAS 在操作指南及售後服務上是非常需要依賴廠商的,且需要廠商對軟體的持續更新才能確保資料受到足夠的安全與保護,因此我會建議在挑選 NAS 時盡量挑選大廠牌會比較有保險,此外不同廠商的開發策略都有所不同,導致各自的 NAS 的強項都不一樣,因此建議先確定自己的用途再進行購買。NAS 的主要品牌有 Synology、QNAP、Asustor 等,各自有不同的優勢。Synology 以簡潔的介面和應用程式生態系統著稱;QNAP 在硬體效能和多樣化應用擴充上很強;Asustor 則以價格實惠、入門友善為特色,各自有各自的擁護者。

以我自己而言,我選擇的 Synology 的 DS923+ 使用到現在也非常滿意,不過現在有推出更新的 DS925+(25 的意思就是 2025 年式),有興趣的可以考慮看看。

(圖取自 Synology 官網)

硬碟槽數 (Bays)

從 NAS 的外型就能看出它最多可以裝幾顆硬碟(當然不包括外接擴充槽的情況)。像我用的 DS 923+,基本上就能直接插 4 顆硬碟。硬碟槽數越多,除了總儲存空間更大,也能搭配更進階的 RAID 模式,讓資料保護更完善。至於要用多大容量、什麼品牌或規格的硬碟,就看自己後續的需求與預算來選購了。

效能

想要 NAS 更順暢運作,硬體效能也不可忽視,以下簡介在挑選主機時可以注意的相關規格:

- 處理晶片(CPU):處理晶片是 NAS 性能的核心,當然效能會直接反應到售價上,因此應視使用需求來選擇晶片。如果是一般家庭使用以備份照片檔案為主,偶而編輯文件的話,建議至少選到 Intel Celeron 或低階 AMD 的處理器,而我目前使用的 NAS 是配備 AMD Ryzen V1500B 處理器,使用上沒有卡頓的情形發生。個人認為如果預算足夠的話可以買稍微好一點的晶片,因為晶片相較於其他部分是比較難用擴充來升級的。

- 記憶體(RAM):如果只是用來做簡單備份、檔案分享,2GB RAM 通常就足夠。但是如果同時會有多人使用的話,個人認為 4GB RAM 會稍微保險一點,或是像我一樣可以購買可以擴充 RAM 的機型。而擴充 RAM 除了原廠外也有第三方廠商可以選擇,通常價格會比較便宜,但是要小心相容性的問題。

- 網路接孔:

- 如果你的使用情境主要是從外網(例如出門在外用手機或筆電連回家裡 NAS),那麼影響 NAS 存取速度的關鍵,其實是你家與電信業者簽訂的「上傳頻寬」有多快,而不是 NAS 本身的網路接孔速度。

- 「內網」指的是家裡自己的區域網路(LAN),像電腦和 NAS 直接用網路線連線

- 「外網」則是指家裡以外、需要透過網路連回家裡的情境(像外出時用手機連回家裡的 NAS)。

- 如果你的電腦和 NAS 是在家裡的區域網路中、透過有線網路直接連接,這時 NAS 的網路接孔速度就非常重要。不過,要真正享受高速傳輸,除了 NAS 自身的接孔之外,家裡的路由器、交換器和網路線也都必須支援相同的高速規格,才能完整發揮效能。

- 一般來說,多數 NAS 都是配備 1GbE(千兆網路)接孔,而多數家用路由器和網路線也多是千兆等級,對大多數人來說,這樣的速度已經非常足夠。不過,如果你常常需要大量影音串流、多人同時編輯專案,或未來想升級更快的家用網路,建議直接挑選可擴充或已配備 2.5GbE、甚至更高速接孔的 NAS 機型,會更有彈性與保障。

- 如果你的使用情境主要是從外網(例如出門在外用手機或筆電連回家裡 NAS),那麼影響 NAS 存取速度的關鍵,其實是你家與電信業者簽訂的「上傳頻寬」有多快,而不是 NAS 本身的網路接孔速度。

- M.2 SSD:有些 NAS 支援 M.2 SSD 快取(Cache)擴充,因此插入該記憶卡後可以顯著提升多使用者同時存取時的速度,對影音編輯、龐大資料存取來說非常有幫助。

- USB / eSATA 擴充介面:有些 NAS 還有 USB 或 eSATA 埠,讓你外接其他儲存設備(例如外接硬碟、印表機或 UPS 不斷電系統),增加使用彈性和資料保護力。

硬碟與資料保護

挑選完主機後,就可以來挑選硬碟了!由於 NAS 的硬碟需要持續保持運轉,因此在挑選 NAS 的硬碟時,建議選擇專門針對 NAS 環境設計的硬碟,並挑選相同容量與品牌的硬碟以減少相容問題,不過不一定要選用與自家 NAS 同一品牌的硬碟,像我自己就是選擇他牌的 Seagate 的 IronWolf 8 TB。(但是 Synology 在 2025 年公告未來的部分機種必須使用自家的硬碟,否則無法使用完整的功能,這點需要注意一下)

(圖取自 Seagate 官網)

至於硬碟容量除了考量預算與需求外,還有另外一個需要考慮的點,是你想要用哪種 RAID 來保護你的資料。RAID(Redundant Array of Independent Disks,獨立磁碟冗餘陣列)是一種把多顆硬碟結合起來,提升資料安全性和讀寫效能的技術。常見的 RAID 模式包括但不限於:

- RAID 0:把多顆硬碟合成一個大容量,但沒有備份功能,速度快但風險高

- RAID 1:2 顆硬碟鏡像備份,其中 1 顆硬碟容量做為備援,所以 1 顆壞了資料還在

- RAID 5:至少 3 顆硬碟,其中 1 顆硬碟容量做為備援,其餘可用於資料儲存,可容忍 1 顆硬碟損壞而資料不喪失

- RAID 6:至少 4 顆硬碟,其中 2 顆硬碟容量做為備援,可容許 2 顆同時損壞

而 RAID 模式還有一個需要特別注意的地方,就是它通常會以「最小容量的硬碟」作為整體陣列的基準容量。如果混用不同容量的硬碟,這些多餘的空間將無法被有效利用,導致大容量硬碟的部分空間被浪費。

總之,RAID 模式沒有絕對好壞,主要還是依據預算以及你對資料安全的需求,選擇合適的組合即可。

安裝

其實安裝 NAS 真的非常簡單!以我購買的 Synology 為例,只要將網路線、電源線和硬碟插好,就能立刻開機運作。軟體設定方面,也只需要掃描 QR code 進入導覽頁面,跟著指示一步步操作,基本上不會出錯。萬一途中遇到問題,還能直接到 YouTube 找到一大堆教學影片,因為是大廠牌的產品,線上資源非常豐富,解決問題也相對容易。

總結

以上介紹希望大家對 NAS 有個基礎認識,也知道在選購 NAS 時有哪些可以注意的地方。NAS 不只是單純的檔案儲存空間,它更能幫助你打造屬於自己的私有雲,從基本的檔案分享與備份,到更多進階應用都能一次滿足。雖然初期投入相對較高,但相對的也可以透過擴充性來一步步完善自己的 NAS,不需要一步到位。只要根據自己的需求、預算與技術力一步步規劃,就能讓它成為你數位生活的核心。

最後也期待大家能找到最適合自己的 NAS,開啟更自由、更安全的數位新生活!